В основу идеологии разработки телемеханических танков легло стремление руководства Красной Армии достичь максимального успеха в бою против укрепленных позиций противника при минимальных потерях личного состава. Телетанки предполагалось использовать для разведки минных полей, противотанковых препятствий и устройства проходов в них, уничтожения ДОТов, огнеметания и постановки дымовых завес, заражения или, наоборот, дегазации зараженных ОВ участков местности, эвакуации экипажей с подбитых танков под огнем противника. Кроме того, телетанки планировалось использовать в качестве подвижных мишеней для проверки эффективности своей противотанковой обороны и определения живучести самих танков при стрельбе по ним штатными снарядами.читать дальше

Опытные работы в области отечественной танковой телемеханики развернулись во второй половине 1920-х гг. В 1927 г. в Военной электротехнической академии (ВЭТА) РККА была разработана телеаппаратура для легкого танка «Рено русский» (построенный на заводе «Красное Сормово» отечественный вариант французского «Рено» FT), а в Центральной лаборатории проводной связи (ЦЛПС) — для легкого танка МС-1 (Т-18).

«Рено» управлялся не по радио, а по кабелю. МС-1 уже управлялся по радио и, двигаясь со скоростью до 4 км/ч, мог выполнять команды: вперед, вправо, влево, стоп.

Принцип работы этих и последующих телетанков был следующим. Команды подавались с пульта оператора. Шифратор кодировал команду, вырабатывая сигнал, уникальный для каждой команды. Передаваемые по радио команды принимались аппаратурой, установленной в телетанке. Дешифратор «выбирал» закодированный сигнал и выдавал сигнал на подключение соответствующей исполнительной цепи. Так радиокоманды трансформировались в механические, которые с помощью сжатого воздуха (пневмоприводы) приводили в действие рычаги и педали органов управления телетанка.

Практические опыты с телетанками типа «Рено» и Т-18 начались в 1929 г. В частности, в феврале 1930 г. под Ленинградом прошло первое испытание танка «Рено», оборудованного аппаратурой телеуправления «Река-1». Но в 1931 г. в Ленинграде начали серийное производство легкого танка Т-26. И весной 1932 г. двухбашенный Т-26 оснастили аппаратурой телеуправления под шифром «Мост-1», позднее — аппаратурой «Река-1» и «Река-2». Испытания прошли в апреле 1932 г. на Московском Химическом полигоне (в районе Кузьминки). По результатам испытаний был выдан заказ на изготовление четырех телетанков и двух танков управления.

В 1933 году телеуправляемый танк ТТ-18 испытывался с аппаратурой управления, размещенной на месте водителя. Этот танк мог выполнять 16 команд: поворачиваться, менять скорость, останавливаться, снова начинать движение, подрывать заряд ВВ, а при установке специальной аппаратуры ставить дымзавесу или выпускать ОВ. Дальность действия ТТ-18 составляла несколько сот метров. В ТТ-18 переоборудовали не менее 7 штатных танков МС-1, но на вооружение система так и не поступила.

К работе по телемеханической аппаратуре для танков были привлечены научно-испытательный институт связи и электромеханики (НИИСЭМ, позднее ВГИТиС) и Особое техническое бюро («Остехбюро»), на базе которых в конце 1930-х гг. возникло несколько научно-исследовательских организаций (НИИ-10, НИИ-20 НКАП и др.), которые и явились основными разработчиками телемеханической аппаратуры. В частности, в довоенный период этими организациями была изготовлена в опытном порядки целая гамма телемеханической аппаратуры, которая устанавливалась на серийно выпускаемой в тот период бронетанковой технике (танкетке Т-27, танках МС-1, Т-26, Т-37, Т-38), выполненной в разных вариантах, в том числе с автоматическим химическим оружием (огнеметания, дымопуска). Это была телеаппаратура систем «Мост-1», «Река-1», «Хлор-1», «Хлор-2», «Пирит-1», «Пирит-2», «Озон», «Гроза», TOC-IV, TOC-VIII и др.

Первые системы этой телеаппаратуры обеспечивали всего несколько команд (три), дальность их действия не превышала нескольких сотен метров, и они были очень ненадежны.

На заказанных опытных телетанках и танках управления уже устанавливали аппаратуру телеуправления системы «Остехбюро» обр. 1932 г. с управлением по 16 параметрам. Тем временем летом 1932 г. в Ленинградском военном округе сформировали специальный танковый отряд №4 для исследования возможностей телетанков. В конце 1932 г. отряд получил танки: как выяснилось, далеко не на всех машинах аппаратура работала надежно. В январе 1933 г. начались испытания на местности. В январе и октябре отряд провел широкомасштабные учения с использованием различных типов телетанков. По их результатам наиболее совершенным был признан телетанк на основе Т-26 (хотя он и был самым дорогим), и в конце 1933 г. были выработаны требования к танкам «телемеханической группы». Их реализовали уже на однобашенной модификации танка, благо однобашенные Т-26 пошли в серийное производство в том же 1933 г.

Новый этап в разработке телетанков наступил в 1934 году. Так, под шифром «Титан» был разработан телетанк ТТ-26, оснащенный приборами пуска ОВ и съемным огнеметом. Танки ТТ-26 в 1935–1936 годах были выпущены малой серией (55 машин). Управление телетанками ТТ-26 велось с обычного танка Т-26, оснащенного приборами управления. Позже было решено оборудование ТТ-26 установить на танк Т-46, но он не был запущен в серию.

Работы над телеуправлением танка Т-18 «Остехбюро» начинало в инициативном порядке, и когда было получено задание на аппаратуру для танков Т-26, здесь уже имелся некоторый опыт. В основе систем телемеханического управления разработки «Остехбюро» были так называемые приборы «А» и «У», настроенные на одинаковые комбинации частот и предназначавшиеся для осуществления низкочастотной селекции сигналов. С помощью приборов генерировались используемые для формирования сигналов (команд) комбинации частот. При нажатии кнопки на пульте управления замыкалась соответствующая электроцепь, питающая приборы «У». Под действием питающего тока прибор «У» возбуждался и генерировал колебания в субмодуляторе (усилителе низких частот), которые передавались на модулирующие устройства передатчика. На управляемом объекте принятая приемником команда поступала в дешифратор с приборами «А». Прибор «А», настроенный на соответствующую комбинацию частот, возбуждаясь, подавал сигнал на реле, замыкающее цепь рабочего электромагнита. Электромагнит запускал секцию устройства вторичной селекции, которое расшифровывало принятый сигнал и направляло его на соответствующее реле, которое в свою очередь включало исполнительные цепи или механизмы управляемого объекта. Те же принципы построения системы телеуправления использовались и много позже с изменениями комплектующих и схемных решений.

Приборы «А» и «У» применялись в управляемых по радио телетанках, телекатерах, телесамолетах, телефугасах, составляя основной секрет шифратора и дешифратора. 7 августа 1932 г. вышло постановление Совета Труда и Обороны, которым «Остехбюро» обязывалось организовать массовое производство приборов «А» и «У». Специально организованный для этой цели цех за 1933—1935 гг. выпустил 5000 таких приборов.

Работы «Остехбюро» — НИИ-20, а также Всесоюзного государственного института телемеханики и связи (НИИ-10) позволили впоследствии создать более совершенные и сложные телемеханические системы для танков, выполнявшие до 24 команд, а дальность их надежного действия достигла 1500—2000 м.

В начале телетанки управлялись со стационарных пультов ПАУТ (пост автоматического управления танком), затем надежность телемеханической аппаратуры значительно возросла, что позволило передавать команды телетанку со специально разработанного танка управления (это обычные танки со штатным вооружением, дополненные оборудованием, позволявшим экипажу передавать команды телетанку). Это предоставляло оператору возможность перемещаться по полю боя под защитой брони.

Телетанк (ТТ) с приемным устройством и приводами управления, танк управления (ТУ) с аппаратурой управления в сочетании с линией управления составляли так называемую телемеханическую группу (ТГ).

Телемеханическая группа танков А-7 (ТТ-БТ-7 и ТУ-БТ-7).

На шасси танка Т-26 в 1938 году был создан танк ТТ-ТУ, который подходил к укреплениям противника и сбрасывал подрывной заряд. На базе быстроходного танка БТ-7 в 1938–1939 годах был создан телеуправляемый танк А-7. Аппаратура управления А-7 весила не более 147 кг. Телетанк был вооружен 7,62-мм пулеметом системы Силина. Но основным оружием танка А-7 были приборы пуска отравляющего вещества КС-60 производства завода «Компрессор». Само ОВ размещалось в двух баках длиной 2550 мм и диаметром 330 мм. Запаса ОВ хватало на гарантированное заражение 7200 кв. м . Кроме того, телетанк мог ставить дымзавесу длиной 300–400 м, которая держалась 8–10 минут. Также на танке была установлена мина, содержавшая 1 кг тротила, дабы в случае попадания в руки врага уничтожить секретное оружие.

Испытания танка А-7 выявили множество конструктивных недоработок – от многочисленных отказов системы управления и до полной бесполезности пулемета Силина: дистанционно управляться он не мог, а от стрельбы «по площадям» толку не было. Создавались телетанки и на базе других машин: велись работы по созданию телемеханического танка на базе танкетки Т-27, телемеханического танка «Ветер» на базе плавающего танка Т-37-А и даже телемеханического танка прорыва на базе огромного пятибашенного танка Т-35.

В боевой обстановке экипаж, находясь в танке управления, вел телетанк по выбранному маршруту. Телемеханические группы действовали только в пределах зрительной связи («визуальное телеуправление»). Это затрудняло дистанционное управление танком, поскольку находившийся на ТУ оператор плохо видел местность впереди телетанка. Интересно, что в те же годы велись опыты по военному использованию телевидения. Так, в воспоминаниях бывшего командира 4-й тяжелой таковой бригады И.В. Дубинского упоминается осмотренный им на Кировском заводе танк Т-28, в опытном порядке оснащенный телевизионной аппаратурой. Однако о попытках использования в тот период телевидения для управления танками сведений нет.

При отключении телемеханической аппаратуры (что не занимало много времени) телетанки могли действовать как обычные танки, для чего их комплектовали экипажами.

Остехбюро (Особое техническое бюро по военным изобретениям специального назначения) являлось научно-исследовательской организацией. Образовано в 1921 г. в Петрограде как Техническое бюро при НТО ВСНХ (согласно мандата от 9 августа 1921 г., выданного В.И. Бекаури и подписанного председателем Совета Труда и Обороны В.И. Ульяновым (Лениным). Остехбюро занималось широким кругом проблем. В 1929 г. председатель Военно-научно-исследовательского комитета при Реввоенсовете СССР К.И. Янсон представил Наркомвоенмору К.Е. Ворошилову докладную записку, в которой писал: «В течение периода времени с 1921 по 1929 г. Остехбюро благодаря предприимчивости и энергии его руководителя В.И. Бекаури выросло в крупнейшее предприятие, имеющее в данное время в своем распоряжении большое количество лабораторий, два завода, специальные мастерские и громадные, по нашему пониманию, плавучие и воздушные средства для производства всевозможных опытов. Работа Остехбюро носит чрезвычайно разнообразный характер... Работы имеют весьма существенное значение с точки зрения новых средств борьбы». К тому времени в составе «Остехбюро» действовали отделы по разработке морского, самолетного и радиотелемеханического вооружения.

Вначале 1930-х гг. «Остехбюро» было переименовано в Особое конструкторское бюро и просуществовало до 1939 г. К 1935 г. основная часть Остехбюро была переведена в Москву, кроме морских работ. В 1937 г. Остехбюро в Москве реорганизовали в Остехуправление НКОП. В том же году Остехуправление было ликвидировано и образованы НИИ-20, НИИ-22 и НИИ-36. В НИИ-20 вошли 5-й отдел Остехуправления и ликвидированное ленинградское КБ-21 по телеметрии. Работы по сухопутному вооружению (радиотелемеханика) стали основной тематикой НИИ-20 при ОТУ НКОП. Остехуправление было ликвидировано постановлением правительства от 31 мая 1939 г.

В Остехбюро и основанных на его базе организациях в 1930-е гг. работали такие крупнейшие отечественные специалисты и организаторы работ в области телемеханики как В,И. Бекаури, В.Ф. Миткевич, А.И. Архаров, Ф.В. Щукин и др.

В «Остехбюро» (затем НИИ-20) разработка аппаратуры для танковых телемеханических групп велась под руководством П.Е. Свирщевского при активном участии М.В. Воловшикова, А.И. Деркача, С.П. Заворотищева, Н.Г. Исаенко, А.А. Фина, А.Ф. Махотина, Л.В. Леонова, С.Н. Гарнова, А.П. Земнорея и многих других сотрудников. За разработку телетанков орденами СССР были награждены П.Е. Свирщевский, СИ. Воскресенский, Н.П. Жаворонков, И.Г. Исаенко, Н.И. Кравченко, А.С. Пасхин и А.А. Фин. В НИИ-10 аналогичные работы вел бывший сотрудник «Остехбюро» Л.Б. Гутников. В создании телемеханических групп принимали активное участие и заводы-изготовители танков и их конструкторские бюро. Речь идет о Ленинградском Кировском заводе, ленинградских заводах №№ 174,185 и других заводах серийного производства. Опытные образцы этой техники в 1930-е гг. прошли многочисленные испытания на полигонах и в войсках. Но телетанки того времени еще не были «машинами-роботами»: никакой «автономности» они не имели, полностью управлялись командами оператора.

В 1935 г. московским отделением «Остехбюро» разрабатывается телемеханическая группа танков ТТ-26 и ТУ-26 с аппаратурой TOC-IV (аббревиатура ТОС использовалась для многих изделий «Остехбюро» и расшифровывалась как «техника особой секретности», хотя в ряде источников приводится наименование ТОЗ), которая успешно прошла испытания и была принята на вооружение. В том же 1935 г. заводу «Радиоприбор» (заводу №192) было поручено серийное производство аппаратуры для танков ТТ-26 и ТУ-26.

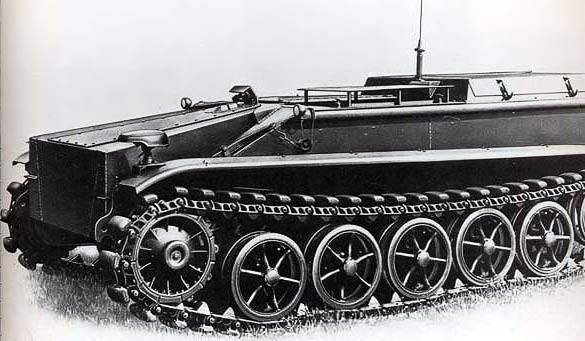

После упразднения «Остехбюро» за проектирование радиотанков взялись его наследники из НИИ-20. На базе плавающего танка Т-38 (весом 3,34 т) ими была создана «телемеханическая танкетка» Т-38-ТТ (весом 3,37 т). Телетанкетка была вооружена 7,62-мм пулеметом ДТ в башне (боекомплект 63 патрона) и огнеметом КС-61-Т, а также снабжалась химическим баллоном емкостью 45 л и оборудованием для постановки дымзавесы. Огнемет мог выпустить 15–16 огневыстрелов на расстояние 28 м. Длина непросматриваемой дымзавесы при нормальных метеоусловиях достигала 175 м. Еще на телетанкетке размещался подрывной заряд. Танкетка управления имела такое же вооружение, но боекомплект ее пулемета составлял 1512 патронов. Экипаж танкетки управления – 2 человека. Радиус действия телетанкетки составлял 2500 м.

Комплекты радиотелемеханической аппаратуры были подготовлены также для танков телемеханической группы из малого плавающего танка Т-38 и легкого бронированного арттягача Т-20, а также для колесно-гусеничного танка БТ-7 с химвооружением.

Телемеханическая группа бронированных тягачей Т-20 (ТТ-20 и ТУ-20).

Доклад директора НИИ-20 начальнику АБТУ о разработке аппаратуры для телеуправления танков

«23 марта 1939 г.

По заданию УС РККА НИИ-20 разрабатывает универсальную радиотехническую аппаратуру упрощенного типа для телемеханизации Т-38 и Т-20.

В тактико-технических требованиях сказано, что «телемеханизированные Т-38 и Т-20 предназначаются для целей вскрытия системы противотанковой обороны противника. Управляемые по радио с ТУ телетанки идут впереди линейных машин и принимают на себя воздействие противотанковых средств противника (пушки — ПТО, противотанковые мины, фугасы, малозаметные препятствия и пр.)».

Так как НИИ-20 ранее работ по машинам Т-20 и Т-38 не вел, при ознакомлении с машиной в процессе разработок появилась необходимость:

а) Проверки степени проходимости машины Т-20 при слепом вождении,

б) Определения практической возможности дальности управления телетанком, используя в качестве ТУ Т-20 (Т-20 и Т-38 машины однотипные).

В середине марта текущего года институтом эти испытания были проведены, с результатами которых мы считаем необходимым Вас ознакомить (см. протокол испытаний).

Ввиду того, что результаты проведенных нами испытаний ставят под сомнение целесообразность проведения указанной разработки в свете данных Вами Тактико-технических требований, просим задание утвердить, сообщив свое решение незамедлительно.

Приложение: Протокол испытаний на 4-х листах.

Директор НИИ-20 Захаров Зам.главного инженера Вотрин».

В прилагаемом «Протоколе испытаний машин Т-20 в полевых условиях 17 марта 1939 г.» уточнялось: «Испытания проводились на полигоне в/ч 9456 в Мытищах 16 и 17 марта 1939 г... 16 марта испытания проводились на сравнительно ровном участке поля с весьма пологими подъемами по снегу глубиной 10—15 см... 17марта испытания проводились на ровном участке, а также по разрушенным эскарпам с сильно осыпанными краями высотой 0,5 м по снегу глубиной 15—20 см». После описания результатов в выводах говорилось: «Телемеханизация танков Т-20 является нецелесообразной в случае работы этих машин в условиях местности, равных или более тяжелых, чем те, в которых проводились настоящие испытания по причинам:

а) Невозможность одновременного вождения своей машины и управления телетанком с места водителя.

б) Полная невозможность наблюдения и вождения телетанка с места командира при поставленном пулемете через глазок в яблоке.

в) Малые расстояния между машинами по условиям видимости пути движения телетанка, потери наблюдения ТТ за небольшими возвышенностями, ухода из поля зрения из-за рыскливости машины (ТУ).

г) Явный недостаток мощности двигателя (двигатель автомобиля М-1 с 4-х скоростной коробкой и демультипликатором)».

Телемеханическая группа танков Т-38-ТТ.

В 1937 г. в НИИ-20 под руководством Свирщевского был создан усовершенствованный образец телемеханической аппаратуры TOC-VI для Т-26. В 1938 г. изготовили 28 телемеханических групп (56 танков) с этой аппаратурой. Эти машины поступили на вооружение двух специально сформированных батальонов — 217-го и 152-го, входивших в состав 30-й и З6-й танковых бригад соответственно.

Вооружение телетанков состояло из огнемета и пулемета ДТ. Внешним отличием их от химического танка XT-130 было наличие на башне двух антенн.

В сентябре 1939 г. 152-й батальон участвовал в освободительном походе в Западную Украину, правда, тут телеуправление не применялось и телетанки действовали в походе как обычные линейные. В ходе войны с Финляндией 1939—1940 гг. использовались 217-й отб и 7-я специальная рота из состава 20-й тяжелой танковой бригады (Т-26 с аппаратурой TOC-IV).

Из-за сильно пересеченной местности и мощных противотанковых заграждений телеуправление практически не применялось. Попытки использовать эти машины для подрыва финских ДОТов не увенчались успехом: из-за слабой броневой защиты танков Т-26 противотанковые орудия противника расстреливали их еще до подхода к цели.

Вспоминает полковник Завьялов Евгений Иванович. Е.И. Завьялов окончил в 1939 г. Ульяновское военное училище связи по специальности телемеханика. Во время финской войны заместитель, затем командир танковой роты 217-го отб, участник Великой Отечественной войны.

«В конце 1930-х гг. Красная Армия получила на вооружение новый вид танков — танки, управляемые по радио (без экипажа).

Сформировали два отдельных танковых батальона и одну отдельную танковую роту. 217-й отб расположили в г. Ярославле, 152-й отб. — в г. Ровно, Западная Украина. Отдельную танковую роту — в г. Мытищи под Москвой.

Каждый отдельный танковый батальон состоял из трех танковых рот, в каждой роте — по пять телетанковых групп. Телетанковая группа состояла из двух танков: танка управления и телетанка на базе танка Т-26. Батальоны имели необходимые службы по обеспечению боевой работы танковых рот. Таким образом, Красная Армия в этот период имела на вооружении 35 телетанковых групп.

Первое боевое крещение танки, управляемые по радио, прошли в Финляндии. 217-й отб после выгрузки под Ленинградом совершил марш на Карельском перешейке Ленинград — Териоки — Бабошино и к началу декабря 1939 г. сосредоточился на подступах к линии Маннергейма — основному оборонительному рубежу финнов.

2 декабря батальон получил, задачу разведать огневые точки на участке линии Маннергейма по дороге на Выборг. С выходом на исходные позиции были пущены телетанки, ведущие огонь из огнеметов. Перед финскими дотами располагались гранитные надолбы, наполовину занесенные снегом и плохо просматриваемые. В итоге все телетанки сели днищем на надолбы и прекратили движение. Финны на наши танки не реагировали и огонь по ним не открывали. Таким образом, поставленная задача батальоном выполнена не была. Под покровом ночи телетанки сняли с надолбов, но несколько машин было потеряно, так как снять их с надолбов не удалось.

В конце февраля 1940 г. состоялся прорыв линии Маннергейма.

217-й отб получил задачу подорвать несколько ДОТов этой линии путем подвижных мощных фугасов. Для чего несколько телетанков были загружены толом (в каждый телетанк входило более двух тонн тола). В день начала прорыва телетанки были выведены на исходные позиции и по команде с танков управления двинулись на выполнение поставленной задачи. На этот раз полоса заграждений перед ДОТами была покрыта плотным снегом, и телетанки легко ее преодолели.

Финны заметили движение танков и открыли по ним огонь из противотанковых пушек. Телетанки успели подойти почти к цели, но первое попадание в телетанк вызвало взрыв колоссальной силы. Так были подорваны и остальные телетанки. Полностью поставленная задача оказалась не выполнена, но эффект был значительный».

«Совещание при ЦК ВКП(б) начальствующего состава по сбору опыта боевых действий против Финляндии.

Заседание шестое, 17 апреля 1940 г., утреннее, Ермаков (комбриг, командир 100-й стрелковой дивизии):

«...Товарищи, необходимо сказать, что мы применяли телетанки, но условия не позволяли применить их в более широком масштабе. Телетанки нам оказали помощь — особенно при взрыве ДОТов №39 и №35. Эти ДОТы были самыми страшными, но они были подорваны... Танки работали неплохо, они себя оправдали, но мы не всегда их смогли применять в силу того, что местность имела большое количество воронок. Все же, несмотря на это, мы их применяли. Во всяком случае, танки себя оправдали».

Срочно были развернуты работы по созданию образцов, способных выполнить задачи по подрыву препятствий и ДОТов. В феврале 1940 г. из ворот Ленинградского завода им. Кирова № 185 вышла телемеханическая группа «Подрывник», разработанная по проекту военинженера 2 ранга А.Ф. Кравцова.

В качестве базы использовались Т-26 с аппаратурой TOC-VI, с которых демонтировали башни и вооружение (только на танке управления оставили пулемет ДТ в шаровой установке в лобовом листе рубки). Машины получили дополнительные 50-мм броневые экраны и ходовую часть усиленного типа. На танках смонтировали приспособления для перевозки, сбрасывания и подрыва специальных броневых ящиков с зарядом взрывчатки в 300—700 кг. При этом масса машин составила 13—14 т.

28 февраля 1940 г. группа «Подрывник» убыла на Карельский перешеек, однако в боевых действиях принять участие не успела. Испытания группы, проведенные 217-м отб 12 марта 1940 г. в районе Сума, показали хороший результат. Например, заряд в 300 кг, сброшенный на линию из пяти рядов надолбов, полностью их уничтожил, проделав проход шириной 8 м. Заряд в 700 кг, доставленный к передней стенке ДОТа, при подрыве разрушал ее полностью. Испытания продолжились летом 1940 г. на полигоне в Кубинке.

Телеуправляемый танк из группы "Подрывник"

Танк управления группой "Подрывник"

Согласно приказу НКО СССР от 15 августа 1940 г. №0042 была создана комиссия по телетанкам подвоза боеприпасов с взрывчатыми веществами.

«Приказ НКО СССР о комиссии по телетанкам подвоза зарядов с взрывчатыми веществами №0042г.

Москва, 15 августа 1940 г.

Для определения целесообразности дальнейших работ над специальными телетанками подвоза зарядов с взрывчатыми веществами на базе танка Т-26 для разрушения ДОТов назначаю комиссию в составе:

Председатель комиссии: начальник 2 отдела БТУ полковник т.Иванов

Члены комиссии: пом. начальника НИ полигона ГАБТУ военинженер 1 ранга [фамилия неразборчива]; ст. инженер БТУ майор т. Ковалев; ст. инженер БТУ подполковник т. Дорофеев; ст. помощник нач. отделения Генштаба капитан т. Краснов; нач. проектного бюро ГВИУ полковник т. Игнатов; начальник отделения АН ГАУ военинженер 1 ранга т. Якимов.

Комиссии всесторонне изучить образцы на НИ полигоне ГАБТУ, провести показную работу над телеуправлением и в ручную на условных объектах по сбрасыванию зарядов.

Выводы и заключение представить мне на утверждение к 1 сентября 1940 года.

Заместитель Народного комиссара обороны СССР

Маршал Советского Союза Кулик»

Основным элементом системы телеуправления служили датчики и приемники команд в виде небольших съемных блоков размером 50x80x120 мм, которые снимались с машин и хранились в секретной части. Эти блоки шифровали и дешифровали команды. В телемеханической системе таких блоков было 18, из которых шесть — блоков-шифраторов и 12 — блоков-дешифраторов. Блоки-шифраторы устанавливались в танке управления, блоки-дешифраторы — в телетанке.

В танке управления размещались следующие элементы:

- кнопочный пульт управления с гнездами для блоков-шифраторов;

- передатчик KB;

- передатчик УКВ;

- приемник KB;

- антенны KB и УКВ.

Танк ТУ-26 был оборудован приемо-передающей УКВ радиостанцией с пультом управления дистанционного управления РТЛ УКС, работающей в диапазоне длин волн 8—12 м, с дальностью управления 1500—2000 м, продолжительностью непрерывного управления 4—б ч. Приемо-передающее оборудование позволяло управлять телетанком в 16—24 параметрах (пуск, переключение передач, задний ход, повороты башни и самого танка).

Команды из танка управления могли передаваться как по коротким, так и по ультракоротким волнам в зависимости от условий местности, по которой должны были двигаться телетанки.

В телетанке находились:

- блок дешифраторов сигналов;

- усилитель сигналов;

- распределитель сигналов-команд;

- исполнительные механизмы;

- приемные антенны.

Перечисленное оборудование относилось только к телемеханической системе управления танком (аппаратура TOC-IV и TOC-VI).

Кроме этого оборудования в телетанке устанавливалась большая металлическая емкость, которая наполнялась жидкостью в зависимости от задачи, стоящей перед телетанком (телетанк мог выполнять огнеметание, постановку дымовой завесы, постановку участков заражения местности ОВ, дезактивацию участков заражения местности). Вся система работала под давлением сжатого воздуха, для чего имелись баллоны.

Основным оружием ТТ-26 была аппаратура (химический прибор) КС-25, аналогичная устанавливавшейся на химических танках ХТ-130 (ОТ-130) на базе танка Т-26. КС-25 позволял производить огнеметание, заражение местности и постановку дымовых завес (в зависимости от содержимого баллонов емкостью 400 л). В качестве вспомогательного вооружения применяли 7,62-мм пулемет ДТ с боекомплектом 1008 патронов. Кроме того, ТТ мог быть использован для снятия экипажей с подбитых танков.

Базовым танком для телетанковой группы был танк Т-26.

Танком управления служил линейный танк с пушечно-пулеметным вооружением. Экипаж — 3 человека. Командир экипажа — он же командир телетанковой группы. Телетанк имел огнеметное или химическое оборудование, экипаж (для вывода на позицию) — 2 человека. Танк Т-26 — легкий танк с противопульным бронированием — 15 мм, 45-мм пушкой и со спаренным с ней 7,62-мм пулеметом ДТ, масса танка — около 9 т. Башня вращалась на 360°.

Телетанк имел цилиндрическую башню, в которой устанавливался огнемет. Все химическое и телемеханическое оборудование монтировалось внутри танка. Слабым местом танка Т-26 были ходовая часть и недостаточное бронирование.

Для подготовки специалистов-телемехаников в 1936 г. была создана специальная военная школа (в то время все военные средние учебные заведения назывались школами). Такая военная школа особой техники открылась в Ульяновске. Местом ее размещения стали отремонтированные казармы бывшего Ленкоранского полка с центральным отоплением, водоснабжением и канализацией. В учебном корпусе была проведена подготовка для ведения полноценного учебного процесса. Нам, первому набору курсантов, приходилось много поработать на территории школы по засыпке траншей с трубами и различными коммуникациями, а также приведению территории школы в порядок.

Ульяновская школа особой техники (УШОТ) готовила специалистов по трем специальностям:

- танкистов-телемехаников;

- саперов-постановщиков минных полей, управляемых по радио;

- специалистов по стрелковому оружию автоматического огня.

Учебный процесс начался 1 сентября 1936 г. Командиры рот (а их было три, по числу специальностей) и преподаватели являлись в основном выпускниками Электротехнической академии РККА и Ленинградской военно-инженерной школы. Первым начальником школы был комбриг Тихон Каргополов, награжденный за мужество и храбрость в гражданскую войну Орденом Красного Знамени и именным оружием.

Курсантами школы стали молодые парни из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и других крупных городов. Срок обучения планировался три года. На второй курс были сразу зачислены курсанты их других военных школ, прошедшие там первый год обучения.

УШОТ сделала всего три выпуска специалистов в звании лейтенанта по перечисленным специальностям — первый выпуск в 1938 г. и два выпуска в мае и октябре 1939 г.

УШОТ впоследствии — Ульяновское высшее военное инженерное училище связи (военный институт) им. Г.К. Орджоникидзе, который в 2005 г. отметил свой 70-летний юбилей — датой создания училища считается 26 декабря 1935 г., когда вышла директива ГШ РККА о создании УШОТ. За минувшие десятилетия в его стенах подготовлено более 22 тыс. офицеров, около 60 стали генералами. Семь воспитанников училища удостоены звания Героя Советского Союза, а генерал-лейтенанту Эдуарду Островскому за заслуги в восстановлении связи на территории Чеченской республики было присвоено звание Героя России. С июля 1938 г. училище стало готовить командный и технический состав для подразделений связи Сухопутных войск. В 1969 г. училище получило статус высшего военно-учебного заведения, а в 1991 г. перешло на инженерный профиль подготовки специалистов. К сожалению, в 2006 г. появился приказ о расформировании прославленного училища к 1 сентября 2009 г.

Вспоминает полковник В.Д. Щербицкий:

«Службу в армии я начал в 1939 г. на телетанке. Наш 217-й отб базировался под Ярославлем. Попал я в этот батальон, видимо, потому, что у меня было электротехническое образование — перед армией я успел поработать на электростанции. Часть наша была секретная, военная тайна охранялась строго... Наш батальон состоял из парных боевых групп танков на базе Т-26. В каждой паре был танк управления—он обозначался индексом ТУ, а сам телетанк — ТТ. В танке ТУ в составе экипажа находился оператор, который управлял по радио второй машиной. Она могла уходить на километр-полтора вперед от танка управления и имела своеобразное вооружение. Такой танк мог поставить дымовую завесу— для этого на нем стоял специальный бак. Конструкторы предполагали, что этот танк может доставить поближе к врагу и распылить химическое оружие, не подвергая опасности экипаж. На него ставили огнемет, который тоже включался командой по радио. Был пулемет ДТ.

Существовала особая модификация телетанка (группа «Подрывник»), не имевшая башни, зато обладавшая усиленным бронированием и специально изготовленной ходовой частью, значительно более надежной, чем у серийного Т-26. При помощи такого танка к ДОТу противника можно было доставить специальный ящик, защищенный броней в 30 мм. А в нем — 500 кг взрывчатки. Командой по радио подавался сигнал сброса бомбы. От удара о землю включался взрыватель с задержкой 15 минут — за это время танк задним ходом требовалось отвести на безопасное расстояние. Взрыв такого заряда рушил самые страшные железобетонные ДОТы на четыре этажа вниз. В нашем батальоне имелась всего одна группа таких машин, которая участвовала в финской кампании. Главной задачей этих телетанков был прорыв укрепленных линий обороны — таких, как линия Маннергейма. Офицеры, которые нас обучали, тоже имели опыт финской кампании...

На учениях нас много тренировали. Ставили условную задачу: на такой-то высоте находится ДОТ противника, здесь имеется ров, там — минное поле, рядом — противотанковое заграждение. Мы все это учились преодолевать, много времени уделяли вождению. Провести даже обычный танк по земле, изрытой воронками, не так уж просто, а тут, находясь за километр от него, — попробуй-ка. Примерная тактика была такой: экипаж танка ТТ, подойдя к позиции противника, «спешивался», забирал из танка пулемет. Задача — не подпустить близко к телетанку пехоту врага, при этом функцию огневой поддержки выполнял и танк ТУ, на котором была пушка калибра 45 мм и танковый пулемет. Управление по радио осуществлял кто-либо из командиров танков, но экипажи обучали так, что управлять телетанком умел каждый — взаимозаменяемость была полной.

Тяги и рычаги танка приводились в действие пневматикой: работал компрессор, нагнетавший воздух в специальный баллон, а оттуда сжатый воздух подавался на поршни манипуляторов. Сейчас бы гидравлику применили, а тогда еще не умели. Процессом управляли электромеханические реле, включавшиеся по радиокомандам. Приемо-передающее оборудование позволяло управлять шестнадцатью параметрами. Оператор работал с пульта, у которого на лицевой панели было около 20 кнопок, по четыре в ряду. Я их до сих пор помню: первая кнопка «Товсь» — подготовка к выполнению одной из боевых команд, вторая кнопка «Огонь» — огнеметание (или заражение местности), четвертая кнопка «Дым» — постановка дымовой завесы. Далее во втором, третьем и четвертом рядах располагались кнопки, осуществлявшие управление танком ТТ. Первая кнопка — пуск двигателя, вторая — малая передача, с третьей по шестую — передачи от первой до четвертой, седьмая — задний ход, восьмая — башня влево, девятая — башня вправо, десятая — поворот танка влево, одиннадцатая кнопка — вправо. Справа над кнопками на лицевой панели пульта находилась красная лампа — контроль включения пульта. На этом же уровне, слева в углу, стоял переключатель перехода работы с одного телеканала на другой. При этом танком мог управлять и обычный механик-водитель, внутри были сохранены все штатные органы управления Т-26. Внешне телетанки отличались от серийных наличием на крыше двух бронированных стаканов, защищавших от разрушения выводы штыревых антенн и их изоляцию при попадании под огонь из стрелкового оружия.

Телетанк ТТ-26 с аппаратурой НИИ-20.

Радиостанции были ламповые. Часть ламп имела металлические колбы, но большинство были все же стеклянные. Как ни парадоксально, отказов не случалось! Вся конструкция крепилась на специальных пружинах-амортизаторах. Но были некоторые нюансы. Например, скорость поворота управляемой машины зависела от того напряжения, которое выдавал в бортовую сеть генератор. А оно порой даже от погоды зависело. Напряжение меньше номинала — танк медленнее реагирует на команды, больше — начинает резко делать маневр. К этому нужно приспосабливаться. Однажды был случай, когда на учениях машины неожиданно перестали слушаться команд. Мы не понимали, в чем дело. Поменяли приемник, заменили передатчик — не помогает. И тут дошло: в этой местности проходила линия электропередач, поэтому на качество приема влияло электрическое поле.

Радиостанции работали на двух частотах — KB и УКВ, на которые можно было переключаться. Но, конечно, это не слишком серьезная защита для канала связи.

В случае выхода ТТ из зоны досягаемости танком ТУ, в ТТ автоматически через 30 секунд срабатывало устройство команды «Стоп». Танк останавливался и ожидал с работающим двигателем очередной команды из ТУ, который к тому времени должен был приблизиться к ТТ на расстояние устойчивой работы радиоканалов. Вообще-то сзади имелась специальная коробочка: танк можно было догнать, открыть ее и заглушить двигатель, применялся обычный метод замыкания на массу.

При попытке захвата врагом телетанка, согласно наставлению, экипаж танка управления обязан был расстрелять машину ТТ из пушки.

Наш 217-й отб базировался под Ярославлем. Война застала нас на маневрах под Горьким. Некоторое время батальон берегли: оборудование-то было секретным. Но потом, когда пришлось туго и враг стоял у ворот Москвы, оборудование сняли, посадили экипажи, и наши Т-26 пошли в бой. Довелось и гореть в танке, правда, сумели потушить, и ранен был. С 1943 г. служил в Научно-исследовательском институте в Кубинке, испытывал танки».

152-й отдельный танковый батальона, который стоял в Ровно, сражался в первые дни войны на Западной Украине, потеряв в бою всю материальную часть и личный состав (Память огненных лет. — М.: Воениздат, 1975).

217-й отб в начале войны был переименован в 51-й отб. Проходил мобилизационную подготовку в г. Рязани. В октябре 1941 — январе 1942 г. 51-й отб принимал участие в боевых действиях в ходе московского наступления в составе 10-й армии Западного фронта. Освобождал города Михайлов, Епифань и другие населенные пункты в полосе действии 10-й армии. В боях были задействованы только пушечные танки — танки управления, а телетанки эвакуировали в тыл под Ульяновск.

После окончания московского наступления 51-й отб был выведен из состава 10-й армии и поступил в резерв Главного Командования с дислокацией в г. Рязань, где и находился до расформирования в ноябре 1943 г. Материальную часть батальона направили на Кубинский полигон с частью личного состава. Специалисты-телемеханики, которые окончили Ульяновскую военную школу особой техники, попали в военные приемки ГБТУ танковых заводов.

Последний случай боевого применения телетанков в РККА произошел в 1942 году под Севастополем. 27 февраля наши войска применили телеуправляемые танкетки. Это были старые машины типа Т-27, выведенные к тому времени из состава боевых частей и остававшиеся только в учебных подразделениях. Вооружение с танкеток сняли, а взамен поместили мощный заряд тротила. Управлялись танкетки по проводам. Аппаратура дистанционного управления была создана в Москве на заводе № 627 Наркомата электротехнической промышленности под руководством военного инженера 3 ранга А.П. Казанцева. Позже Казанцев стал известным писателем-фантастом. В Крым было доставлено 6 таких танкеток. Утром 27 февраля танкетки выпустили на немецкие позиции. 2 танкетки взорвались на вражеских позициях, еще 2 взорваны до подхода к цели и 2 уничтожены артиллерийским огнем немцев.

Больше телеуправляемые танки в Великой Отечественной войне не применялись. После войны ГБТУ проводило эксперименты с телеуправляемым танком Т-34-85.

Доклад, подготовленный НИИ БТ Полигоном ГБТУ в Кубинке по результатам испытаний в 1946 г. модернизированной системы TOC-VIII на танке ОТ-34-85. Обоснование для проведения испытаний было следующим: «После минувшей войны осталось большое количество танков Т-34-85. С течением времени эти танки технически стареют, и может оказаться, что к началу новой войны они окажутся непригодными для использования их по прямому назначению... До минувшей войны у нас были телетанки и целые телетанковые части, но во время войны они использованы не были из-за сложившегося характера войны. В дальнейшем телетанковые части были расформированы и телетанки были использованы как обычные танки.

Основными недостатками прежних телетанков были: слабая броня, низкая проходимость и то, что телетанки были «слепы», т.е. при управлении телетанком нельзя было видеть перед ним местность на сколько-нибудь значительное расстояние.

Если в качестве телетанков использовать современные средние танки и снабдить их «глазами», т.е. телевизором для наблюдения местности на пути следования телетанка, тогда они могут стать грозным оружием».

Телетанки на основе огнеметных танков ОТ-34-85 предназначались для нескольких целей. Предлагалось:

«1. Использование телетанков в качестве танков-снарядов (для подрыва важных объектов и укреплений).

2. Разведка огневых средств противника путем вызова на себя огня противника.

3. Проделывание проходов в минных полях.

4. Разведка и действия на местности, зараженной радиоактивными отравляющими веществами, и для других целей».

Опытный огнеметный телетанк ОТ-34-85. 1946 г.

Использован был комплект аппаратуры TOC-VIII завода №192 выпуска 1938 г. Аппаратура была существенно переделана. В качестве танка управления оборудовали Т-26 (Т-26-5 или Т-26-Ш) телемеханической группы «Подрывник» — видимо, просто потому, что он был под рукой, хотя предлагалось использовать «любой другой танк» или автомобиль. Танк Т-26-Ш интересен тем, что, кроме безбашенной схемы, имел еще и подвеску по типу чешского легкого танка S-IIa «Шкода» (Ш-IIA, в серийном варианте LT-35): такая подвеска оказалась более надежной, чем штатная подвеска Т-26. Танк Т-26-Ш оснастили модернизированным «отправительным устройством», новым радиопередатчиком и перископическим прибором типа ПТК-1.

Танк управления Т-26 (с подвеской типа «Шкода») телемеханической группы «Подрывник», задействованный в испытаниях 1946 г.

Телетанк, хотя и выполнялся на основе ОТ-34-85, имел ряд существенных отличий. Огнемет АТО-42, судя по приложенной к отчету фотографии, установили не в лобовом листе корпуса, как у серийных огнеметных средних танков, а в башне, справа от пушки (что вызвало соответствующие изменения в установке и маске пушки).

По командам с танка управления телетанк выполнял следующие операции: пуск двигателя, включение и переключение передач, остановка танка с затормаживанием, крутые и плавные повороты вправо и влево (в базовой аппаратуре TOC-VIII предусматривались только крутые повороты) , повороты башни вправо и влево, огнеметание. Дальность управления объявлялась до 5 км. Телетанк мог действовать и с экипажем — для этого в нем установили такой же пульт управления, что и в танке управления, с автоматическим выполнением тех же команд.

В радиолинии управления вместо двух передатчиков (KB и УКВ, как в базовой аппаратуре TOC-VIII) использовалась коротковолновая танковая симплексная радиостанция 10Р с кварцевой стабилизацией частоты. По оценкам создателей новой опытной телемеханической группы, это повысило надежность и устойчивость радиосвязи и позволило упростить аппаратуру. Устаревшие лампы УБ-107 со стеклянной колбой, выпускавшиеся в 1930-е гг., заменили на лампы с металлическим баллоном: в субмодуляторе танка управления УБ-107 меняли на лампы 6К7 и 6Ф6, в дешифраторе телетанка — на лампы 6С5 (эти копии американской серии радиоламп выпускали в СССР в 1940-е гг.). Был добавлен ряд узлов для привода органов управления танка Т-34-85.

Как сообщалось в отчете, «после оборудования телетанк прошел 20-часовые ходовые испытания, которые показали надежность телеаппаратуры и достаточную его маневренность».

Полученный опыт использовался при разработке в начале 1960-х гг. телеуправляемых танков-мишеней (на базе Т-54), используемых также на Семипалатинском ядерном полигоне. Подобной системой управления была оборудована на Борисовском танкоремонтном заводе 121 машина СУ-100. На учениях Белорусского военного округа «Запад» эти самоходные установки использовались в качестве мишеней при оценке боевых возможностей ротного опорного пункта, усиленного артиллерией полка. Но это уже совсем другая история...

Эти опыты, а также использование вермахтом радиоуправляемых танкеток в 1942–1945 годах. показали, что создание танка-киборга вполне реально, но при этом телетанк на несколько порядков проигрывает штатному танку по критерию эффективность/стоимость. Так что использование танков-киборгов возможно лишь в особых случаях: для проведения диверсий, разминирования, радиационной разведки на сильно зараженных участках местности и т.п.

Тем временем за рубежом

В 1939 году, в Германии, фирмой «Боргвард» был разработан опытный образец «тяжелого носителя заряда», который в отечественной литературе более известен под названием телеуправляемые танкетки «Голиаф».

Поначалу считалось, что главной задачей нового вида оружия будет разминирование минных полей и удаленное уничтожение фортификационных сооружений. Однако очень быстро стало ясно, что телеуправляемые танкетки можно было эффективно применять против танков.

Это была малошумная танкетка, которая приводилась в движение двумя электромоторами, расположенными в гусеничных обводах. «Начинку» составляли аккумуляторные батареи и взрывчатка. Сзади стояла катушка с трехжильным проводом. Оператор управлял машиной посредством пульта, имеющего всего три кнопки. При помощи левой и правой кнопок машину можно было развернуть в соответствующем направлении, притормаживая ту или иную гусеницу. Нажатием центральной кнопки производился подрыв заряда в нужный момент.

«Голиаф» (Sd.Kfz. 302), телеуправляемая танкетка вермахта, начиненная взрывчаткой или, проще говоря, самоходная мина.

"Гусеничные самоходные торпеды" - так называли немцы Sd.Kfz. 302 и Sd.Kfz. 303. Две этих машины отличались способом крепления взрывчатки и двигателями. Применение данной техники пришло на ум фашистов после столкновения с глубоко эшелонированной защитой советских войск. Управляемые по проводам танкетки использовались как противотанковое средство, а также для разрушения инженерных сооружений.

Корпус делился на три отсека: в переднем размещалось взрывчатое вещество, в среднем — механизмы управления, в заднем — катушка с трёхжильным кабелем. Две 12 В аккумуляторные батареи «Varta» позволяли эксплуатировать танкетку-торпеду 40-50 минут без подзарядки батарей.

У Sd.Kfz. 302 были следующие габариты: длина - 1,5 м; ширина - 0,85 м; высота - 0,56 м. Боевая масса составляла 370 кг, включая 60 кг ВВ. Танкетка приводилась в движение двумя электродвигателями "Bosch" мощностью по 2,5 кВт. Максимальная скорость - 10 км/ч, а запас хода в 1,5 км. Лобовая броня 5 мм. Стоимость 3000 рейхсмарок. Произведено 2 650 машин.

Габариты Sd.Kfz. 303 были несколько большими. Длина - 1,63 м; ширина - 0,9 м; высота - 0,62 м. Боевая масса составляла 365 кг, включая 75 кг ВВ (на машинах последних комплентаций Sd.Kfz. 303b - 100 кг ВВ, общая масса возросла до 430 кг). Двигатель установили карбюраторный Zündapp SZ7 703 куб.см, который развивал мощность 12,5 л.с. Максимальная скорость составляла 11.5 км/ч, а запас хода вырос до 7 км. На танкетках устанавливалась 10-мм лобовая броня. Стоимость 1000 рейхсмарок. Всего произведено 4 604 машин Sd.Kfz. 303а и 325 штук Sd.Kfz. 303b.

Первыми подразделениями, получившими «Goliath» стали 811-й и 815-й танковые инженерные роты (Panzerpionier Kompanien) и 600-й моторизованный инженерный батальон резерва главного командования «Тайфун» (600 Heerespionierbataillon (mot) zbV (Taifun). Позже, они поступили на вооружение 627-й инженерной штурмовой бригады (627 Pioniersturmbrigade).

Специально для транспортировки телетанкеток «Goliath» была спроектирована двухколёсная тележка, котору катили два человека. Но эта тележка была предназначена для транспортировки расчётом исключительно на поле боя. На большие же расстояния танкетку перевозили исключительно в кузовах машин.

Опыт использования данного оружия оказался у немцев неудовлетворительным. Электро-машинки глохли, не догнав танк, а для разрушения укреплений 60кг оказалось маловато. Не смотря ни на что, немецкие специалисты отмечали, что в целом использование радиоуправляемых танкеток себя оправдало. На некоторых участках фронта танкеткам удавалось разминировать советские минные поля, куда потом шли танки.

С 1943 года некоторым армейским танковым подразделениям для решения специальных задач придавались подразделения управляемых по радио машин типа Borgward-IV (Sd.Kfz.301).

Согласно положений «Временного наставления по использованию радиотанкеток», командование Вермахта определяло следующий перечень задач, решаемых с помощью машин типа В-IV:

разведка обороны противника перед первым танковым эшелоном в полосе наступления танковых соединений, путем вызова на себя огня противотанковых средств и выявления минных полей;

разведка местности с целью определения её проходимости (болота, крутые скаты, ложбины, противотанковые рвы, непросматриваемые овраги и д.р.);

разрушение долговременных оборонительных сооружений и сооружений полевого типа;

уничтожение (подрыв) тяжёлых танков противника;

подрыв мостов и других сооружений при невозможности использовать для этого сапёров;

уничтожение живой силы противника (в радиусе до 40 метров — убойное действие, до 80 метров — временный вывод из строя.)

В более поздних документах к перечню задач, решаемых машинами типа В-VI. добавились такие, как дегазация местности и ослепление противника путем постановки дымовых завес . При использовании машины для дегазации местности в контейнер вместо взрывчатого вещества помещалось дегазационное оборудование. Для задымления местности на танкетку устанавливались устройства для дымопуска.

Существовало три серийные модификации телетанкетки B-IV.

Sd.Kfz.301 Ausf.A. Главное отличие от остальных машин гусеничные траки с резиновыми подушками, которые на Sd.Kfz.301 Ausf.B-C были заменены другими траками (без подушек). Ведущее колесо имело вместо зубьев цилиндрические ролики и было устроено по тому же типу, что и ведущее колесо на «Ганомаге». На машине был установлен двигатель Borgward 6M мощностью 49 л.с. (по немецким данным, советские испытания в Кубинке показали 50 л. с.). Боевая масса составляла 3,45 тонн. Изготовлено 616 машин, а также12 прототипов.

Sd.Kfz.301 Ausf.B. Антенна была перенесена вперёд, также изменения коснулись ходовой части, ведущее колесо в связи с переходом на новые траки стало абсолютного другого вида (как на обычном танке). Изготовлено 260 машин.

Sd.Kfz.301 Ausf.C. В машине был установлен более мощный двигатель Borgward 6B мощностью 78 л. с., благодаря чему её скорость возросла до 40 км/ч, а также было увеличено бронирование. Всё это привело к увеличению массы машины до 4,85 тонн. Сама броня составляла 20 мм (оба борта, корма и лоб), а днище и крыша были забронированы 6-мм бронёй. Кроме того, место механика-водителя (он вёл машину на марше) было перенесено к левому борту. Было изготовлено 305 машин.

Для движения машины в ходе перемещений (на марше) было предусмотрено ручное управление, которое осуществлял механик-водитель. Управление машиной по радио осуществлялось одним оператором во время боя или проведения разведки.

Радиоуправляемая танкетка В-IV была выполнена на специальной базе, имела сварной бронированный корпус. Корпус собирался из листового железа различной толщины (от 5 до 1 мм). Лобовые листы изготавливались из катанной гомогенной 8-мм брони, кроме того, на более поздних образцах, для усиления броневой защиты, на бортах и корме машины навешивались дополнительные 8-мм бронированные экраны, а также 8-мм броневые щитки над отделением управления (в официальных немецких документах, датируемых августом 1943 г. упоминается, что корпус машины имеет только лобовую броню, судя по всему тут имеется ввиду Sd.Kfz.301 Ausf.A, а не Ausf.B, которую исследовали на НИБТПолигоне в Кубинке).

На В-IV устанавливался 2,25 литровый четырёхтактный шестицилиндровый карбюраторный двигатель мощностью 50 лошадиных сил. Двигатель установлен в кормовой части корпуса, слева. Запуск двигателя осуществлялся стартёром мощностью 1 лошадиная сила или же рукояткой.

Система питания двигателя имела объём 75 литров (два бака ёмкостью 45 и 35 литров соответственно). Машина эксплуатировалась на бензине с октановым числом 70–74.

Механизмы трансмиссии состояли из гидротрансформатора и автоматической четырёхскоростной коробки передач (две передачи вперёд — две назад).

Гусеничная цепь мелкозвенчатая, шириной 205 мм, состоит из 75–76 траков. Ведущие колёса — передние, направляющие — задние. Подвеска торсионная с расположением торсионных валов на одной оси. Опорные катки двойные с резиновыми бандажами.

В-IV комплектовалась коротковолновым радиоприемником EP-3, электронным дешифратором и блоком реле системы взрыва. Посредством радиосигнала мог осуществляться пуск и остановка двигателя, движение (вперёд и назад), изменение скорости, повороты и остановка машины, сброс и подрыв заряда. Напряжение бортовой сети составляло 12 Вольт.

Сброс контейнера со взрывчатым веществом (вес взрывчатки 500 кг) и его подрыв осуществлялся по радио путём замыкания цепи электровзрывателя. Для сброса контейнера при помощи электровзрывателя разрывались болты-стяжки крепления контейнера, который, в свою очередь, под собственной тяжестью скатывался с переднего наклонного листа. Предусматривалась система автоматического подрыва (самоуничтожения) телетанкетки вместе с контейнером при попадании её на мину (под воздействием взрывной волны замыкались два контакта и на взрыватель шел электрический сигнал от малогабаритной батареи).

Для недопущения несанкционированного подрыва контейнера со взрывчатым веществом (например, при транспортировке в расположении своих войск) применялся своего рода предохранитель, представлявший из себя блокиратор электрических цепей взрыва, недопускающий подрыв взрывчатого вещества до момента ухода машины на определённое (заблаговременно введённое оператором) расстояние (от 0 до 900 метров). При попадании телетанкетки на мину при действующем блокираторе, взрывчатое вещество, размещённое в контейнере, могло быть подорвано только вследствии воздействия на него детонации (взрывной волны) от мины (устройство автоматического подрыва в этом случае не функционирует).

Максимальная скорость 38 км/ч глубина преодолеваемого рва до 1,35 м высота преодолеваемой вертикальной стенки до 0,45 м максимальный подъём 0,35 м глубина преодолеваемого брода 0,8 м среднее удельное давление на грунт 0,49 кг/см запас хода по горючему при средней скорости 20 км/ч 150 км радиус управления по радио до 1,5 км

Специалистами ГБТУ Красной Армии были предложены следующие меры для борьбы с телетанкетками:

Телетанкетка должна быть уничтожена на расстоянии не ближе 100 м от человека и 20 метров от танка…

Основным средством борьбы с телетанкеткой является противотанковое ружьё, с дистанции прямого выстрела, и артиллерия всех калибров…

Бронебойные пули стрелкового оружия (пулемёт, винтовка) с дистанции 75-50 м бортовую броню пробивают насквозь…

Пулевые попадания в верхний край контейнера со взрывчатым веществом могут вызвать его подрыв…

Кроме ходовой части наиболее уязвимыми местами, для вывода из строя, телетанкетки являются левый борт от середины до кормы (двигатель) и центр правого борта (радиоаппаратура)…

Танки и САУ, кроме уничтожения телетанкетки из пушки и пулемета могут противодействовать ей с помощью маневра, т.к. при уходе машины с линии атаки телетанкетки оператор, управляя телетанкеткой на растоянии, не может своевременно направить её за танком (САУ)…

При нахождении телетанкетки без контейнера с взрывчатым веществом она может поражаться любым способом и с любого расстояния, так как не имеет никакого вооружения.

С использованием данных предложений должностными лицами других родов войск были выработаны свои указания по борьбе с новым видом вооружения.

Дальнейшим развитием данного типа машин явилась управляемая по радио машина «Springer» («Прыгун») фирмы NSU.

Первые телетанкетки B-IV поступили на вооружение 301-го и 302-го танковых батальонов. В их составе телетанкетки участвовали в Курской битве, во время которой главным образом занимались разминированием минных полей.

В августе 1944 года в 301-й танковый батальон поступил 21 танк Tiger, которые использовались в качестве машин управления. В состав взвода входило четыре танка: один командирский и три машины управления, каждая из которых управляла тремя танкетками B-IV.

На 15 июля 1944 года 302-й танковый батальон имел аналогичную с 302-м структуру. В состав роты входило два взвода, а в состав взвода входило 4 САУ StuG 40 G: одна из них была командирской, а три управляли четырьмя телетанкетками каждая, также в состав взвода, как и в 301-м танковом батальоне, входил бронетранспортёр Sd.Kfz.251/1 Hanomag, перевозивший механиков-водителей девяти телетанкеток B-IV. Кроме того, каждый взвод имел в резерве 12 телетанкеток B-IV. Также стоит отметить, что на вооружении 302-го батальона находились французские транспортёры-танкетки Renault UE, в каком качестве они использовались нам не известно, но одна такая машина была захвачена частями Красной Армии в январе 1945 года в Варшаве вместе с телетанкетками B-IV, погружёнными на железнодорожные платформы. Судя по всему, она принадлежала 302 танковому батальону, так как на фото присутствовала САУ StuG 40 G.

Эти телетанкетки также были на вооружении 301 и 302-го танковых батальонов в то время, когда эти подразделения участвовали в подавлении Варшавского восстания. Машины применяли для подрыва повстанческих баррикад. Часть их в январе 1945 была захвачена частями Красной Армии непосредственно на железнодорожных платформах.

На 1 марта 1945 года в строю имелось 397 телетанкеток B-IV.

Под закат войны эти танкетки переоборудовали, добавив несколько 88-мм РПГ ("Panzerschreck"). Но тут уже всё управлялось одним человеком.

Уничтоженная импровизированная САУ на базе Sd.Kfz.301.

В 1942 г. в Англии начали испытывать свой вариант «сухопутной торпеды». Машина, названная «Скорпион», имела дистанционное управление. Она передвигалась посредством восьми колес и, что интересно, была плавающей. Однако дальше экспериментов тогда у англичан дело не пошло.

Концепция управляемых танков была порождением позиционной Первой Мировой войны. Однако Вторая мировая война показала, что современные боевые действия носят скорее маневренный характер, для которого скорость реакции и возможности телетанков оказались недостаточными. Вплоть до конца XX века единственными, хотя и наиболее яркими представителями телетанков были советские луноходы (опытный радиоуправляемый танк Т-72 так и остался в единственном экземпляре).

По материалам сайтов vadimvswar.narod.ru, vooryjenie.ru и warinform.ru

@темы: история, фото, танки, война, познавательно

-

-

13.12.2011 в 16:33Вообще даже интересно, сколько всяких задумок в области управляемого вооружения и т.п. было тогда создано. При всей примитивности элементной базы и средств управления.

-

-

13.12.2011 в 17:43вот это меня особо восхищает

-

-

13.12.2011 в 19:54-

-

13.12.2011 в 20:02-

-

13.12.2011 в 23:28-

-

14.12.2011 в 08:09-

-

14.12.2011 в 12:57-

-

14.12.2011 в 13:20-

-

14.12.2011 в 13:56-

-

14.12.2011 в 14:05