- Танкисты не плачут, сквозь слёзы трудно целится - убеждала себя Танкер-Бэлл, расстреливая на полигоне заржавленные остовы Т-34-85 из 2А26М.

URL записи

Несмотря на то, что танк Т-54, ставший в послевоенные годы основным в Советской Армии, в целом удовлетворял военных, конструкторы продолжали модернизировать его и работать над новыми образцами бронетанковой техники -"Холодная война" была в разгаре, и в странах НАТО шла замена боевых машин.

читать дальше

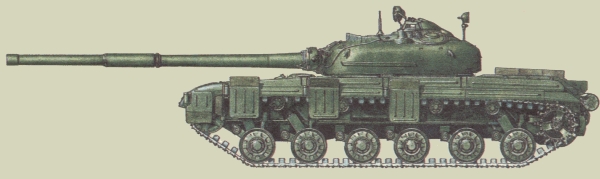

Обкатав на опытных машинах усовершенствованные узлы и агрегаты, советские инженеры применили их вместе с серийными на новом танке Т-55, принятом на вооружение в 1958 году. Сохранив конфигурацию корпуса и толщины брони предшественника, его оснастили 580-сильным двигателем, усилив мощность за счет некоторого повышения степени сжатия и подачи топлива. Внедрили муфту привода топливного насоса типа "зима - лето", что обеспечило стабильную работу дизеля на разных сортах горючего - зимой применяли менее вязкое. Система обогрева картера коробки передач облегчила запуск в холода. Установили новый двухступенчатый воздухоочиститель с эжекционным отсосом пыли. В маслосистему ввели фильтры. На том же картере смонтировали еще компрессор механизма воздушного запуска двигателя. Кроме того, на Т-55 поставили облегченные литые катки, взаимозаменяемые с применявшимися раньше (поэтому их использовали и на Т-54, и даже на оставшихся в частях Т-34 и Су-100). Что касается вооружения, то и на новом танке оставили 100-мм пушку Д-10Т2С, стабилизированную в двух плоскостях. Два топливных бака с кассетами на 18 снарядов, уложенные справа в передней части корпуса, позволили довести боекомплект до 43 выстрелов против 34 у Т-54. Пулеметное вооружение состояло из двух 7,62-мм СГМТ - спаренного с пушкой и курсового; зенитный 12,7-мм на машинах первого выпуска не ставили, но с 1970 года начали монтировать на башне.

В конце 50-х - начале 60-х годов считалось, что боевые действия будут вестись в условиях применения атомного оружия. Поэтому новый танк оснастили защитой от него. Действовала она следующим образом - после взрыва ядерного устройства по команде датчиков, уловивших гамма-излучение, срабатывали пиропатроны, они освобождали пружины жалюзи, и те плотно закрывали все амбразуры и вентиляционные отверстия. Одновременно нагнетатели создавали в танке избыточное давление, чтобы в него не попала радиоактивная пыль.

Т-55 неоднократно улучшали. Например, ввели гидропневматический привод, благодаря которому главный фрикцион срабатывал быстро и четко, независимо от квалификации механика-водителя. При этом меньше нагревались и изнашивались диски, скорее переключались передачи. В итоге возросла средняя скорость.

Часть танков приспособили для навешивания катковых тралов, на некоторых испытывали оборудование для форсирования рек на плаву.

Заметим, что многие узлы и агрегаты Т-55 применили при модернизации Т-54, заметно улучшив их боевые и эксплуатационные качества.

Помимо Советской Армии, Т-55 состоял на вооружении в войсках стран Варшавского Договора, продавался в некоторые страны Ближнего Востока, Индокитая. Иностранные специалисты нередко вносили в его конструкцию различные изменения. Как известно, израильтяне захватили у Египта в качестве трофеев немало танков советского производства.

Израильские специалисты большую часть из 250 трофейных машин (названных Т-67) перевооружили английскими 105-мм пушками L7AI, над люком заряжающего разместили 7,62-мм пулемет "Браунинг", а по левую сторону башни -60-мм миномет. К кормовой нише башни приварили отсек для радиостанции. Еще раз они модернизировали танк в 1983 году - заменили английскую пушку американской М68 того же калибра, но с затвором меньшего размеpa, добавили 7,62-мм пулемет на командирскую башенку, жестко закрепив другой, калибром 1 2,7 мм, на орудийной маске. Вместо советского двигателя В-55 поставили 610-сильный, восьмицилиндровый дизель воздушного охлаждения "Теледайн-Континенталь" в блоке с гидромеханической трансмиссией "Аллисон". После этих новаций (вызванных нехваткой запчастей советского производства по вполне понятным причинам) изменилась конфигурация кормовой части корпуса. А максимальная скорость 37-тонной машины достигла 60 км/ч. Танк переименовали в T-55S. Приняли на вооружение и даже наметили на экспорт.

А египтяне использовали элементы Т-55 на своем опытном танке "Рамзес-2".

Появление в НАТО мощных 105-мм танковых пушек вынудило наших конструкторов в 1959 году заняться новой машиной, которая через два года пошла в войска под индексом Т-62. Уложиться в столь сжатые сроки позволило использование хорошо зарекомендовавших себя агрегатов предшественника. Новым было то, что впервые в мире Т-62 оснастили 115-мм гладкоствольной пушкой с боекомплектом в 40 выстрелов. Преимущество этой артсистемы перед нарезными состоит в том, что невращающийся в полете бронебойный снаряд с хвостовым оперением более устойчив и превосходит вращающийся в массе и начальной скорости.

Однако возросшая сила отдачи и массивный затвор заставили расширить погон новой, литой, полусферической башни до 2245 мм против 1825 мм у Т-55.

В более просторном боевом отделении танкистам было легче работать, особенно заряжающему; благодаря механизму выброса гильз уменьшилась загазованность. Добавим, что с пушкой был спарен 7,62-мм пулемет, а курсовой, оказавшийся мало эффективным, убрали.

На Т-62 применили улучшенные прицелы и приборы наведения. Например, телескопический прицел ТШ-2Б-41 позволял танкистам вести точный огонь на дистанции до 4 тыс. метров. Напомним, что, по мнению иностранных военных экспертов, для боев на европейском театре военных действий было бы достаточно и 2,5-3 тыс. м. Во вращающуюся крышу командирской башенки встроили бинокулярный перископ с пятикратным увеличением днем и четырехкратным - ночью. Для наводчика также ввели два подобных прибора с дальностью действия 800 м. Средства наблюдения для механика-водителя и заряжающего оставили такими же, как на предшествующей машине.

Двигатель и силовая передача не изменились, но систему охлаждения сделали эффективнее, применив вентилятор большого диаметра. Ходовую часть также заимствовали у Т-55, но изменили расположение опорных катков в связи с тем, что корпус стал длиннее, а центр тяжести сместился вперед. Система противоатомной защиты, противопожарное оборудование и устройство для движения под водой были унифицированными с теми, что применялись на Т-54Б и Т-55.

В 1967 году танк модернизировали - убрали люки с надмоторной крыши, еще через пять лет на доработанной башне начали устанавливать 12,7-мм зенитные пулеметы, с 1975 года на Т-62 появился лазерный дальномер.

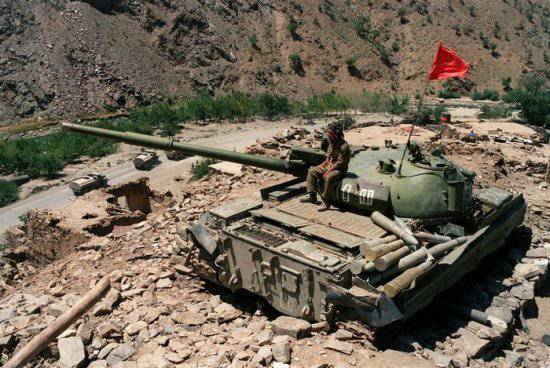

Война в Афганистане выявила уязвимость бронированной самоходной техники от оружия ближнего боя. Для защиты Т-55 и Т-62 от кумулятивных зарядов на башнях установили металлические щитки, борт и ходовую часть прикрыли экранами из армированной резины и усилили бронирование лобовой части корпуса.

Шестьдесят второй" продавался за рубеж. Он есть даже в армии... США. Там такими машинами укомплектовали так называемый "32-й гвардейский мотострелковый полк", который на учениях играет роль наиболее вероятного для них противника, хотя "холодная война", судя по всем сверхавторитетным заявлениям, и закончилась...

Начиная с Т-44, все советские послевоенные танки создавались по единой схеме. На них применялись унифицированные или схожие узлы и агрегаты, что позволяло быстро осваивать новые модели и модифицировать устаревающую технику.

Однако при работе над Т-62 в начале 60-х годов стало очевидно, что из-за возросшей нагрузки на пятиопорную ходовую часть нельзя, как раньше, наращивать калибры, толщину брони и мощность силовой установки.

Поэтому было решено разработать новую ходовую часть - с шестью опорными катками на борт. Надо сказать, первый танк следующего поколения во многом проектировался "с нуля", и на нем внедрили ряд оригинальных технических решений, а некоторые - впервые в истории танкостроения.

Это относится к удачному автомату заряжания 115-мм гладкоствольной пушки Д-68. Над подобными механизмами долго трудились инженеры многих стран, но первыми успеха добились наши соотечественники. Так получилось потому, что они прибегли к нестандартному приему - отказались от унитарных выстрелов, тех самых, которые были приняты танкистами именно для того, чтобы ускорить темп стрельбы.

Советские конструкторы разместили 30 из 40 выстрелов на вращающейся боеукладке (конвейере) в L-образных кассетах, а остальные горизонтально уложили у днища, в наименее поражаемой части танка. Механизм заряжания, размещенный в кормовой части башни, действовал следующим образом. Перед очередным выстрелом он извлекал из боеукладки кассету, разворачивал снаряд и заряд в сгораемой гильзе в линию и досылал их в казенник. Пороховые газы удалялись из боевого отделения, а металлический поддон гильзы укладывался в освободившуюся кассету. Благодаря этой новинке экипаж Т-64 (такое обозначение получил танк) производил в минуту 10 выстрелов, тогда как Т-62, имевший пушку того же калибра, только четыре.

Эффективность огня повысил и впервые примененный монокулярный стереоскопический дальномер ТПД-43Б, рассчитанный для стрельбы на дистанции 1000-4000 м. Действовал он по принципу совмещения изображений - луч из левой оптической ветви попадал на нижнюю часть, а из правой - на верхнюю. Совместив "картинки", танкист получал расстояние до цели. Кроме того, дальномер автоматически устанавливал орудие на нужный угол прицеливания, учитывая при этом тип боезапаса, ведь массы и начальные скорости осколочно-фугасного, подкалиберного и кумулятивного снарядов различны. Ночной прицел был предназначен для дистанции до 800 м.

Автоматика "сократила" в экипаже заряжающего, размещение боекомплекта стало компактным. Это позволило уменьшить забронированный объем и, следовательно, общую площадь брони, что способствовало внедрению качественно новой защиты, в частности, включение в нее неметаллических элементов повысило стойкость брони против кумулятивных зарядов.

Для того чтобы уменьшить размеры силового отделения, конструкторы применили новый, однорядный двигатель с пятью горизонтальными цилиндрами и парой поршней в каждом, перемещавшихся навстречу друг другу. Сами цилиндры располагались между двумя коленчатыми валами, связанными синхронизирующим редуктором.

При сближении поршней между их головками образовывалась камера сгорания, а расходясь, они открывали выпускные и продувочные окна. Давление, необходимое для удаления отработавших газов, создавали два нагнетателя, состоящие из компрессора и турбины, смонтированных на общем валу, которые приводились выхлопными газами. В отличие от применявшихся ранее систем турбокомпрессор потреблял меньшую часть мощности силовой установки.

Наши двигателестроители учили, что в условиях военного времени могут возникнуть перебои в снабжении танковых подразделений горючим, поэтому предусмотрели использование в силовой установке Т-64 бензина и авиационного керосина. Переключая ограничитель подачи топлива, механик-водитель компенсировал изменение его плотности и вязкости.

Кстати, англичане оснастили шестицилиндровым дизелем подобной схемы танк "Чифтен", однако из-за вертикального блока цилиндров пришлось сделать моторно-трансмиссионное отделение выше, чем следовало. А над нашим двигателем нашлось место еще и для короба эжекционной системы охлаждения, одновременно служившего крышей моторно- трансмиссионного отделения.

Силовая передача оказалась простой и надежной, однако на машинах первых выпусков выявились некоторые недостатки. Например, чрезмерными были потери мощности в механизмах поворота. Тогда по бортам поставили две одинаковые планетарные коробки с семью передачами вперед и одной назад. При движении танка прямо они переключались синхронно, а при поворотах одна переводилась на пониженные обороты. Заметим, семи режимам хода вперед соответствовало столько же поворотов фиксированного радиуса. Подобную систему итальянцы опробовали еще в 30-х годах на легком танке "Фиат- 3000", однако не доработали, и распространения она не получила.

Ходовую часть Т-64 отработали на двух экспериментальных машинах. Она состояла из шести легких опорных катков малого диаметра, у которых традиционные резиновые шины заменили внутренней амортизацией, что уменьшило вибрации при движении, четырех поддерживающих катков, направляющих и ведущих колес. Укороченные торсионы разместили соосно. Телескопические, гидравлические амортизаторы установили на первом, втором и шестом узлах подвески.

Гусеничная цепь состояла из 78 траков с параллельными, резинометаллическими шарнирами. Благодаря жесткой связи траков давление машины на грунт распределялось равномернее, в итоге улучшилась проходимость.

Как и предыдущие модели, новый танк оборудовали системой противоатомной защиты, причем радиация ослаблялась не только броней, но и внутренним пластмассовым подбоем.

В конце 60-х годов Т-64 начал поступать в войска.

Через некоторое время появилась 125-мм гладкоствольная пушка Д-81 (принята на вооружение под обозначением 2А26) с начальной скоростью снаряда 1800 м/с. Ее применили при модернизации шестьдесятчетверки, ради чего изменили конфигурацию башни и кормовой части корпуса. И хотя масса танка возросла на 2 т, его тактико-технические характеристики практически не ухудшились, сказались резервы, заложенные в конструкцию ходовой части.

Новая пушка пробивала 150 мм катанной гомогенной брони на дальности 2000 м и при угле встречи 60 град к нормали. При этом ни один танк мира тех времен не мог пробить лобовую броню «шестьдесятчетверки» на дальности свыше 1000 м. Дальность же прямого выстрела бронебойным подкалиберным снарядом по танку типа М60А1 составляла 2430 м. Другими словами, Т-64А имел практически двойное превосходство в огневой мощи перед американскими танками и примерно полуторное перед западногерманскими «Леопард-1».

Основными составляющими 2А26 являлись: ствол, состоявший из трубы, которая скреплялась кожухом в каморной части, казённик и эжектор. В пушке использовался горизонтально-клиновой тип затвора и полуавтоматика скалочного типа. Ударно-спусковой механизм состоял из электрического спуска и электрозапального устройства. Ствольная группа крепилась в цельнолитой люльке обойменного типа. Благодаря совмещению оси цапф с центром тяжести пушки качающаяся часть орудия была уравновешена в вертикальной плоскости. В обоймах казённика крепились цилиндры гидравлических противооткатных устройств. Максимальная длина отката составляла 340 мм.

Модификации:

2А26 — базовая версия для установки в танк Т-64А

2А26М — модифицированная версия

2А26М1 — модифицированная версия

2А26М2 — модифицированная версия для установки в танк Т-72

2А45 — опытная 125-мм буксируемая противотанковая пушка Д-13 «Спрут-А»

2А45М — опытная 125-мм самодвижущаяся противотанковая пушка СД-13 «Спрут-Б»

2А46 — 125-мм танковая пушка Д-81ТМ

Подкалиберные оперённые снаряды с отделяющимися поддонами для гладкоствольных пушек (2А26,2А46, 2А46М2) - это чисто советское изобретение. Автором их является сотрудник одного из московских оборонных институтов Виктор Валерианович Яворский.

И если при разработке танковых бронебойных боеприпасов западные инженеры нашли свой, несколько иной, путь и добились определённых успехов, то по стреловидным подкалиберным пулям, понеся немалые затраты, они потерпели полное фиаско. Конструктивно БПС немного чем - то похожи на французскую пулю 'Совестра' и советскую пулю 'Зенит' для охотничьего гладкоствольного оружия.

125 мм танковая пушка Д-81 производства СССР - это отличная машина, работающая в любых условиях, простая по устройству и удобная в эксплуатации. В боекомплект входили три вида снарядов: ОФС , КС и БПС.

ОФС весом 23 кг для Д-81 по характеристикам рассеивания при стрельбе на максимальную дальность 9300м (угол возвышения ствола 14 градусов или 233 тысячных) уступал по рассеиванию снарядам к нарезным орудиям такого же калибра. Например, характеристики кучности аналогичного снаряда весом 22 кг к 122-мм нарезной Д-30 на дальности 15300 м ,почти такие же, как у гладкой Д-81 на дальности 9300 м.

ОФС и КС для гладких пушек стабилизируются в полете за счет лопастей раскрывающегося при вылете из ствола стабилизатора, размах которого значительно больше диаметра канала ствола. Отсюда худшая аэродинамика, большая потеря скорости на траектории, по сравнению с нарезными орудиями. Но в принципе, танкистам это не очень то и нужно, они сражаются в основном в пределах видимости на прямой наводке, а на дальностях 3-4 км снаряды с раскрывающимся оперением ведут себя хорошо.

Основное преимущество - высокая скорость БПС до 1700-1800 м/сек.

И чем тяжелее снаряд при заданных габаритах, тем выше энергия. Поэтому в снаряды суют тяжелые сплавы типа карбида вольфрама, и разную мерзость вроде отходов ядерного производства в виде обедненного урана.

Одним из примеров такого боеприпаса является 120-мм бронебойный подкалиберный оперенный трассирующий снаряд с отделяющимся поддоном (APFSDS-T) M829, разработанный фирмой 'Эллайент тексистемз' (США). Конструктивно данный боеприпас практически не отличается от обычного и состоит из бронебойного сердечника, оснащенного баллистическим наконечником, хвостовым оперением, трассером и ведущим кольцом катушечной формы, состоящим из трех секторов, скрепленных поясками. После производства выстрела на некотором удалении от дульного среза пояски разрываются, и ведущее кольцо отделяется от сердечника. Такие БПС применялись вооруженными силами США во время войны в зоне Персидского залива, показав высокую эффективность при поражении иракских танков.

Повышенная эффективность БПС с обедненным ураном, по сравнению с традиционными боеприпасами на основе вольфрамовых сплавов, объясняется значительно более высоким уровнем показателей комплекса физико-механических свойств материала сердечника, позволивших успешно реализовать ряд мероприятий по увеличению бронепробиваемости. Существенной особенностью этих снарядов является достаточно высокая радиоактивность обедненного урана, в результате чего при разрушении сердечника в процессе пробития броневой преграды происходит радиоактивное заражение местности и пораженного объекта осколками снаряда. Кроме того, при взаимодействии сердечника и преграды в точке контакта развиваются высокая температура и давление, что приводит к образованию мелкодисперсных частиц различных радиоактивных соединений, вследствие чего происходит дополнительное заражение местности.

НАТОвский снаряд центрируется в канале ствола орудия ведущим устройством катушечной формы,причем обтюрация осуществляется пояском, расположенным на нижней части катушки.При вылете из ствола катушка разделяется на три части,освобождает снаряд и стрела летит вперед.Не знаю из чего материал катушки, но внешне катушка массивная. Наш (СССР), имеет ведущее кольцо , состоящее из трех секторов с плоскостью разъема под 120 градусов, скрепленных обтюрирующим пояском из меди, прорабатывались и пластмассовые пояски. Второй опорой служат перья стабилизатора. При вылете из ствола кольцо разделяется на три сектора и сектора летят до 500 м с большой скоростью, находиться впереди стреляющего БПС танка не рекомендуется. Сектор может повредить легкобронированную технику, а пехоте и подавно головы сносит. КС и ОФС имеют раскрывающийся стабилизатор. КС и ОФС снабжены трассерами, облегчающими визуальное наблюдение за полетом снарядов в пределах дальности прямого выстрела. В ОФС установлен головной взрыватель В-429Е, а КС снабжен головным пьезоэлектрическим взрывателем ГПВ-7. В боекомплекте есть ПТУРС 'Кобра', запускаемый через ствол орудия.

На БПС надевается сгорающий цилиндр(СЦ) с трубчатым порохом, СЦ изготовлен из картона, пропитанного тротилом и во время выстрела полностью сгорает и от него нечего не остается .Сгорающая гильза (СГ) изготовлена по аналогичной технологии, после выстрела от нее остается металлический поддон. Средством воспламенения служит гальвано-ударная втулка ГУВ-7, отличающаяся от обычной тем, что в ней есть мостик накаливания, который воспламеняет порох при прикосновении бойка, но она может работать и как обычная от удара.

Новый БПС «Надежда»(1986) тяжелее прочих, в него напихали больше сплава ВНЖ и вес его превышал 7 кг ( общий вес, который движется по стволу и оказывает влияние на давление, нагрузку на противооткатные устройства, работу полуавтоматики, экстракцию поддонов.) Полетный вес снаряда уменьшается после отделения элементов ведущего кольца и к цели летит снаряд стреловидной формы.

Особенностью танковых пушек является то, что они не имеют уравновешивающего механизма как отдельной сборочной единицы, его роль выполняют несколько плоских грузов, которые закреплены под казенником. По мере износа ствола, усилие на рукоятке подъемника регулируют этими грузами. Пушка снабжена механизмом продувки ствола и удаления пороховых газов из боевого отделения. Все вы видели утолщение на стволе. Это ресивер - цилиндрический баллон для пороховых газов, в стволе насверлены под углом отверстия-сопла, соединяющие канал ствола с ресивером. При выстреле пороховые газа под большим давлением(3000-4000 кгс/см2) заполняют ресивер, после вылета снаряда и спада давления в стволе, газы из ресивера через сопла, расположенные под углом с оси канала ствола, устремляются в ствол при этом выдувая остатки газов, создается некоторое разрежение и вытягиваются газы из боевого отделения. На стволе пушки снаружи закрепляется теплозащитный кожух, состоящий из тонких металлических листов, свернутых в цилиндр и надетых на ствол с зазором.

Живучесть стволов этих пушек из-за больших нагрузок небольшая, с БПС ствол выдерживает 100-120 выстрелов, с ОФС и КС - 850-1000 выстрелов. При получении износа 3.3 мм в контрольной точке ствол переводится в 5 браковочную категорию. Последние (1990 год) модификации пушек изготавливались быстросменными. Достаточно снять крепеж ствола и казенника. Правда, это все делается с помощью подъемного крана. Но отпадает долгая возня с приподниманием башни.

Для удлинения срока службы двигателя максимальные эксплуатационные обороты снизили до 2800, Наибольшая скорость танка теперь составляла 60,5 км/ч, зато средняя, на грунте, осталась прежней.

Потом машину вновь модернизировали. В частности, направляющие колеса сделали взаимозаменяемыми с опорными катками, секционные противокумулятивные экраны заменили сплошными, из армированной резины. На правой гусеничной полке вместо ящика с ЗИПом поставили топливные баки, инструмент и оборудование перенесли на крышу башни, превратив в дополнительную защиту от кумулятивных зарядов, а на крыше поместили зенитный пулемет, которым командир дистанционно управлял со своего поста. На последних модификациях оптические дальномеры сменили лазерными.

Кроме того, часть машин приспособили для подвески тралов. Бульдозерный отвал на нижнем лобовом листе позволял танкистам быстро и без посторонней помощи укрывать машину в земле.

@темы: история, фото, перепостинг, танки, познавательно

-

-

31.03.2012 в 01:14если конечно в нём не застревали валенки))

-

-

31.03.2012 в 02:53-

-

02.04.2012 в 08:23похоже на косяк с обратным переводом или просто баг при копипастинге

-

-

02.04.2012 в 08:44-

-

02.04.2012 в 10:23-

-

02.04.2012 в 10:32-

-

02.04.2012 в 10:45-

-

02.04.2012 в 11:46-

-

02.04.2012 в 11:51так у мехвода же тоже баки были?

-

-

02.04.2012 в 13:47-

-

02.04.2012 в 13:50-

-

02.04.2012 в 14:11-

-

02.04.2012 в 14:22-

-

02.04.2012 в 14:52-

-

02.04.2012 в 14:55-

-

02.04.2012 в 14:58